目次

はじめに

こんにちは、株式会社ITSOメディア・ストラテジーチームです。

突然ですが、企業の未来を大きく左右しうる”社内DX”、あなたの企業ではどこまで進んでいますか?

「そろそろうちもDXに取り組まないと」

「RPAを導入して業務を効率化したい」

そう思いながらも、最初の一歩を踏み出せずにいる企業は少なくありません。

本記事では、すぐに取り組めて、効果も実感しやすいAI・RPAを活用した自動化シナリオ3選をご紹介します。

DXの足がかりを探している方は、ぜひ参考にしてみてください。

DXの第一歩は“小さな成功体験”から

IPA(情報処理推進機構)が公開している『DX動向2024』によると、2023年度において、日本国内の調査対象企業の18.9%がDXに取り組んでいないと回答しており、そのうち87.3%の企業が「DXに取り組む予定はない」「わからない」と回答しています。

ではなぜ多くの企業がDXを始められないのでしょうか。

先述の87.3%に該当する企業への追加調査から、企業規模に関わらず以下のような壁に直面していることが理由で、DXを進められていないのが現状です。

・知識や情報の不足

・スキルの不足

・戦略立案・統括を担う人材の不足

・現場で推進・実行する人材の不足

そんな中で、DXを成功に導く鍵となるのが、“小さな成功体験を得ること”です。

大規模なシステム導入や全社改革をいきなり目指すのではなく、現場の業務から無理なく始められる自動化の成功事例を積み重ねることが、社内にDXの意義を浸透させる第一歩になります。

おすすめの自動化シナリオ3選

シナリオ1:オンラインミーティングの議事録生成

課題:議事録作成に時間も質もばらつきが…

オンラインミーティングが定着した今、会議のたびに発生する議事録作成は、現場の大きな負担の1つです。

「毎回、担当者によってフォーマットや記載内容がバラバラ」

「議事録をまとめるのに30分以上かかってしまう」

こんな声も少なくありません。

属人化や記載粒度のばらつきは、情報共有の遅れや齟齬にもつながり、組織全体のパフォーマンスを下げる原因に。

とはいえ、毎回丁寧に手作業でまとめるのも現実的ではありません。

解決策:GPTで“議事録生成”を自動化

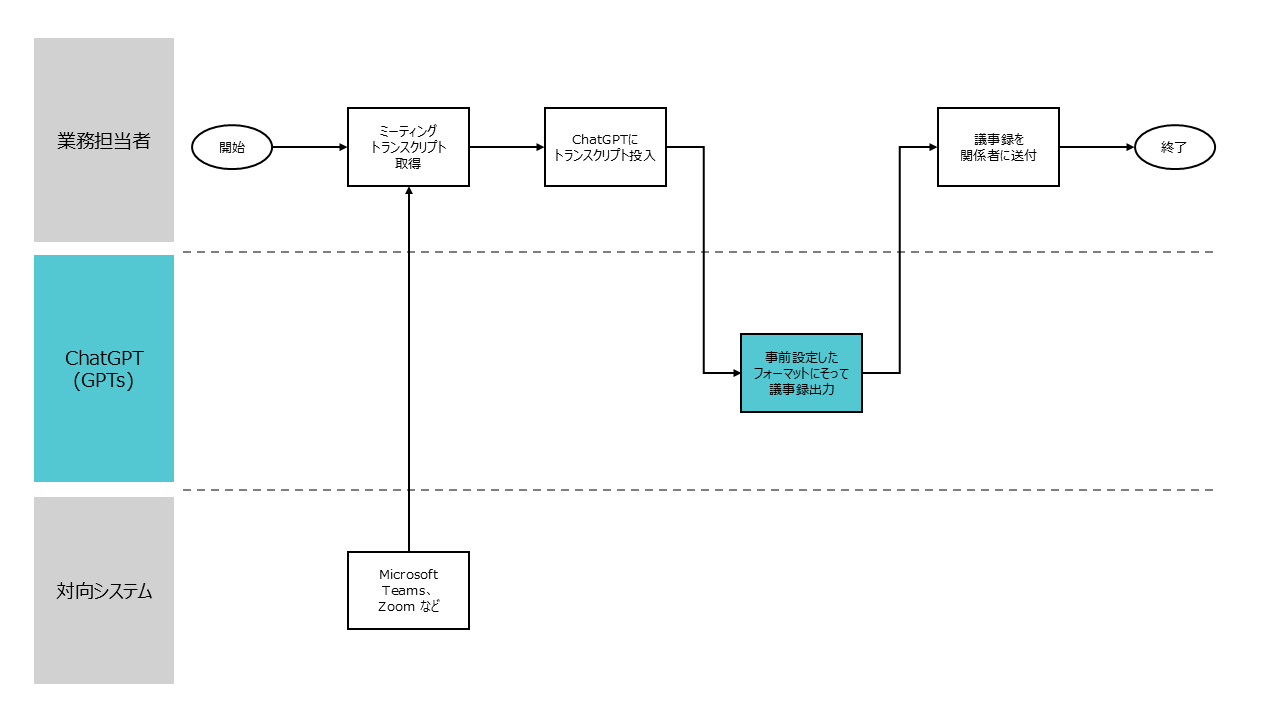

この課題を解決するのが、ChatGPTを活用した議事録作成の自動化です。

- 独自に作成したGPTs(カスタムGPT)にオンラインミーティングのトランスクリプト(文字起こし)を手動投入

- GPTsが事前に設定したフォーマットや記載粒度に沿って、議事録を自動生成

さらに、業界特有の専門用語や社内用語にも対応できるように、用語マッピング表をGPTsに組み込むこともおすすめです。

用語マッピング表の追加により、新入社員など業界に精通していない社員でも理解可能な内容になり、誰が使っても均一で見やすく伝わりやすい議事録が短時間で手に入ります。

使用ツール

- ChatGPT(GPTs)

業務フローイメージ

想定効果

定性効果

- 議事録の品質が均一化される(フォーマット・記載粒度の標準化)

- 担当者のスキルに依存しない運用が可能

定量効果

- 1回のミーティングにつき約30分の工数削減

- 定期開催ミーティングの場合、議事録作成にかかる時間を月間10時間以上削減するケースも

Next Steps:完全自動化を目指して

- トランスクリプト取得・議事録作成・関係者への通知までを完全自動化

- 議事録で発生したタスクをタスク管理ツール(Backlog 等)に自動登録

シナリオ2:入社・異動・退職関連情報&作業内容の自動案内

課題:手動対応に頼る運用では、いつかミスや漏れが発生する

入社・異動・退職が発生する際には、さまざまな準備や関係者への案内が必要になります。

入館手続きやPCのセットアップ、アカウント発行、研修案内など、各部署が行うべき業務は多岐にわたります。

年度の切り替え時期など入退社が頻発するタイミングでは、担当者ごとの対応にバラつきが出たり、案内が漏れたりするケースも少なくありません。

手作業に頼る体制では、誰かの“うっかり”でスムーズな立ち上がりに支障が出ることも。

解決策:人事データの更新を検知し自動案内

この課題を解決するのが、自動案内フローの構築です。

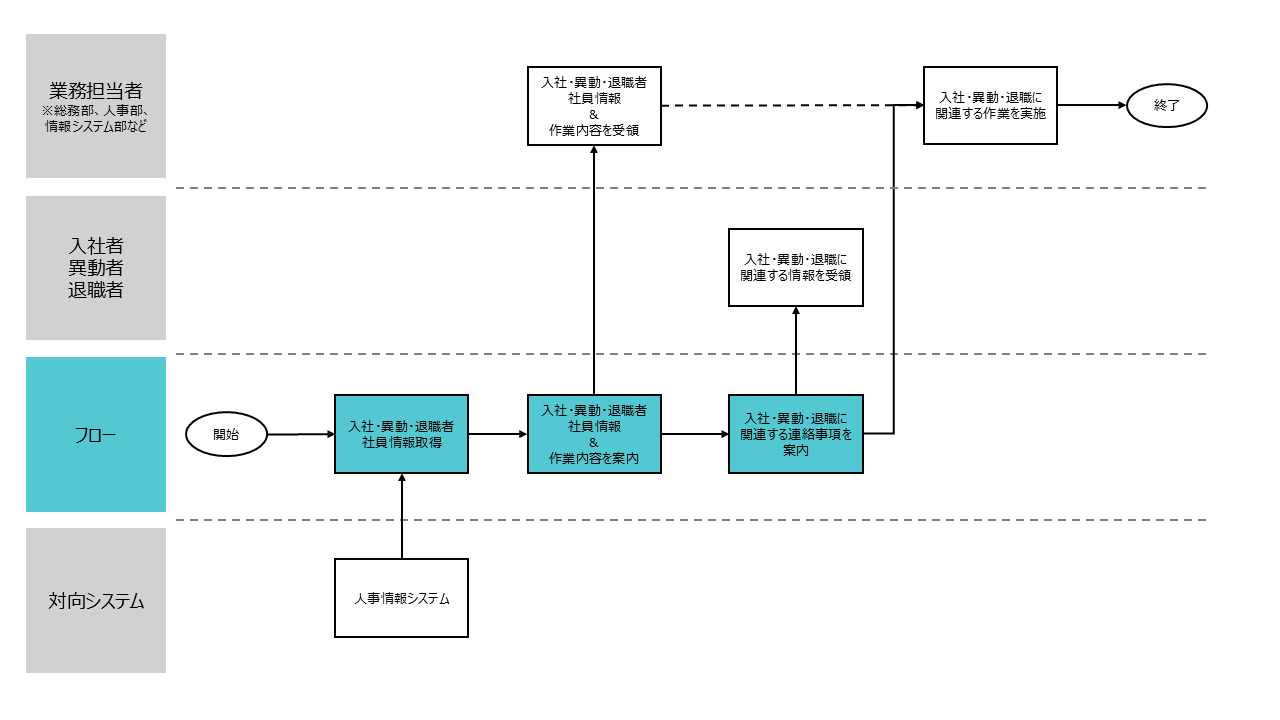

- 人事システムを監視し入社・異動・退職情報が更新されたことを検知

- 各関連部署(総務部・人事部・情報システム部 等)担当者に、対象社員情報と事前準備が必要な作業内容をメールで案内

- 入社者・異動者・退職者本人に向け連絡事項をメールで案内

この仕組みにより、「誰が伝えた?」「連絡漏れてない?」といった不安がなくなり、対応の品質が均一化されます。

使用ツール

- Power Automate(Desktop 含む)

- Outlook

業務フローイメージ

想定効果

定性効果

- 案内対応の“属人化”を解消

- 入社者・異動者にスムーズなオンボーディング体験を提供

定量効果

- 入社者・異動者・退職者1人あたり約30分の案内・通知業務を削減

- 案内通知漏れを0件に

Next Steps:さらに効率的な運用へ

- 入社者・異動者・退職者ごとに発生するタスクを一元管理

- 完了状況をモニタリングし、期限前にリマインド通知を自動送信

- タスク完了時には自動でステータスをクローズ

シナリオ3:顧客からのメールに対する返信未実施通知

課題:返信漏れが信頼の低下に直結

日々の業務の中で、顧客対応のメールが複数並行して届くのは当たり前。

そんな中「つい返信を後回しにして忘れてしまった」というケースが発生しがちです。

この”うっかり返信漏れ”が積み重なると、顧客の信頼低下やクレームにつながる可能性も。

特に対応スピードが重視される業界では、たった1件のミスが大きなダメージにつながることもあります。

解決策:返信漏れを自動でキャッチ&通知

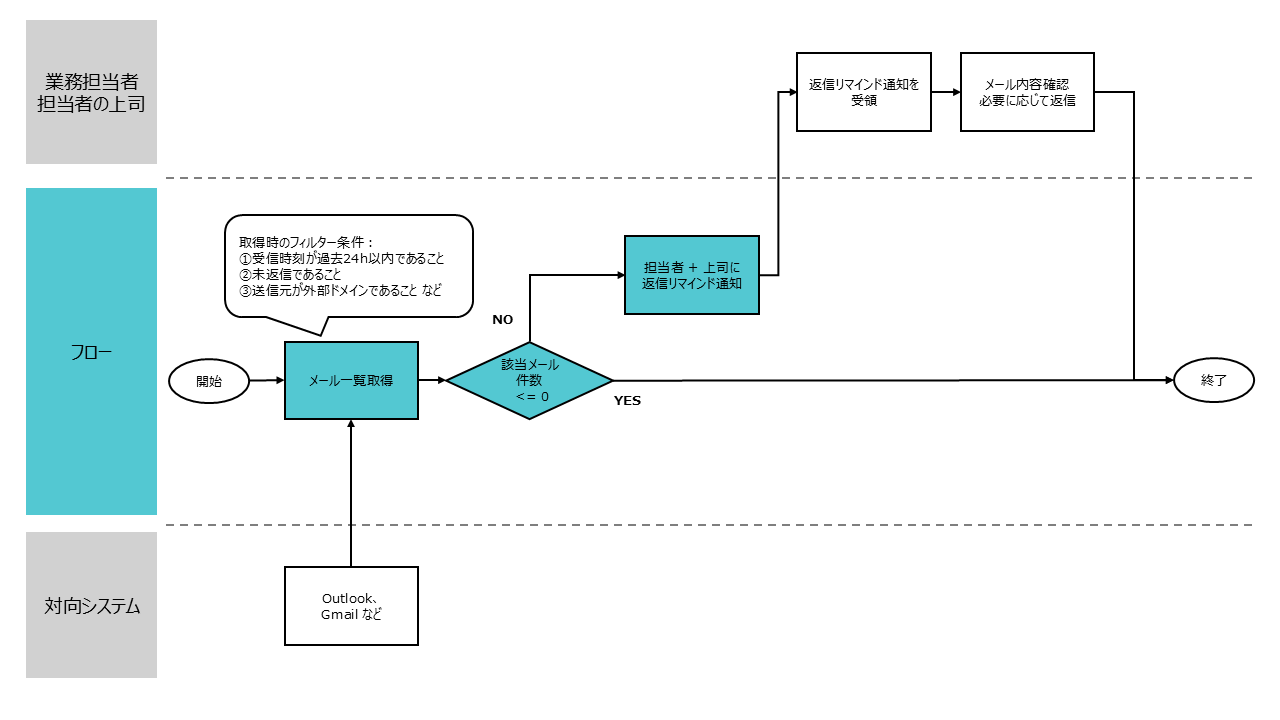

この課題に対しては、Power AutomateとOutlookの連携による自動リマインド機能を導入します。

- 一定時間(例:24時間)内に返信がメールを検出

- チャット(TeamsやSlack 等)で担当者+社内関係者にリマインド通知を送信

このようなフローの構築により、返信漏れを防ぎ一定時間内の返信を促進することで、顧客満足度の向上に繋がります。

使用ツール

- Power Automate

- Outlook

業務フローイメージ

想定効果

定性効果

- 担当者不在時も重要なメールの見逃しを防止

- 顧客からの信頼性向上

定量効果

- 月あたりのメール検知漏れを0件に

- 検知・返信漏れに関連するクレーム対応件数を90%削減

Next Steps:スマートな通知でさらに業務を効率化

- OpenAI APIを活用し、メール本文を要約&返信の必要性を判定

- 必要な場合のみリマインド通知を送信し、通知過多を防止

- メール本文から返信下書きを作成し、返信対応をサポート

まとめ:DXは“小さな成功体験”からはじまる

DXの推進において、最大の壁は「最初の一歩をどう踏み出すか」にあります。

多くの企業が「何から手をつければいいのか分からない」「成果が出るか不安」「人材が不足している」といった理由で、なかなか動き出せずにいます。

いきなり大がかりな改革を狙うのではなく、身近な課題に着目して“小さな成功体験”を積み重ねていくことで、DXは現場に自然と根付き、次のアクションへとつながっていきます。本記事で紹介した3つの自動化シナリオは、いずれもコストやリスクを抑えながら、効果を実感しやすい事例となっています。

- オンラインミーティングの議事録生成

- 入社・異動・退職関連情報&作業内容の自動案内

- 顧客からのメールに対する返信未実施通知

これらはほんの一例に過ぎません。自社の業務や課題に合わせて応用すれば、“今すぐ始められるDX”の切り口は数多く存在します。

まずはひとつ、自社でトライできそうな領域を見つけて、自動化の効果を体感してみてください。

その一歩が、やがて組織全体を巻き込むDXの推進力になるはずです。

“小さな自動化”から“真のDX”へ。ITSOがその一歩を支援します

今回ご紹介したような“小さな成功体験”を積み重ねることで、やがて社内全体を巻き込むDXへとつなげることができます。

またITSOでは、「DXを進めたいけれど、何から始めればいいか分からない」、「現場の負担を減らしつつ、確実に効果が見える取り組みがしたい」という企業様向けに、”小さく始められるDX支援プラン”をご用意しています。

- 必要なときに必要なだけ相談できる少額チケット制のリモートサポート

- 現場主導でDXを進めたい企業様向けの市民開発者向け教育プログラム

など、スモールスタートでも効果を出せる仕組みを整えています。

小さな成功体験を積み重ねながら、無理なく組織全体へ広げていく。

そんなDXの第一歩を、ITSOが全力でサポートします。

またAI・RPA・ローコード開発(LCAP)を組み合わせた統合的な自動化アプローチを通じて、単なるITツール導入にとどまらない、ビジネスに根ざした本質的・本格的なDX推進も支援可能です。

- DXの戦略策定から現場導入まで対応できるコンサル&エンジニアの複合チーム

- DX推進を支える高い実装力と継続支援体制

- 人材・ツール・業務の3つをつなぐ真の業務改革の伴走者

ITSOが真のDXに向けた一歩一歩を、業務プロセス設計から実装・運用・スキル定着まで、一気通貫でサポートします。

最初の一歩を、ITSOと共に。

参考文献:DX動向2024